高昌即今之吐鲁番,自古是中原连接西域及中亚地区的重要通道,是东西方文化和宗教错综交织与相互融合的交汇地,是古丝路遗址最为丰富的地区。我国对吐鲁番进行科学考古始于20世纪二三十年代,黄文弼先生随中瑞西北科学考察团分别于1928年和1930年两次对西北考察,在吐鲁番的高昌故城遗址和交河故城遗址发现了大量古文书、墓砖、绘画等遗存。1959年至1975年,新疆考古工作者先后在阿斯塔那和哈拉和卓古墓群进行了13次发掘,获得大量从高昌郡到唐西州时期的文书。因此,此次考察聚焦吐鲁番地区。

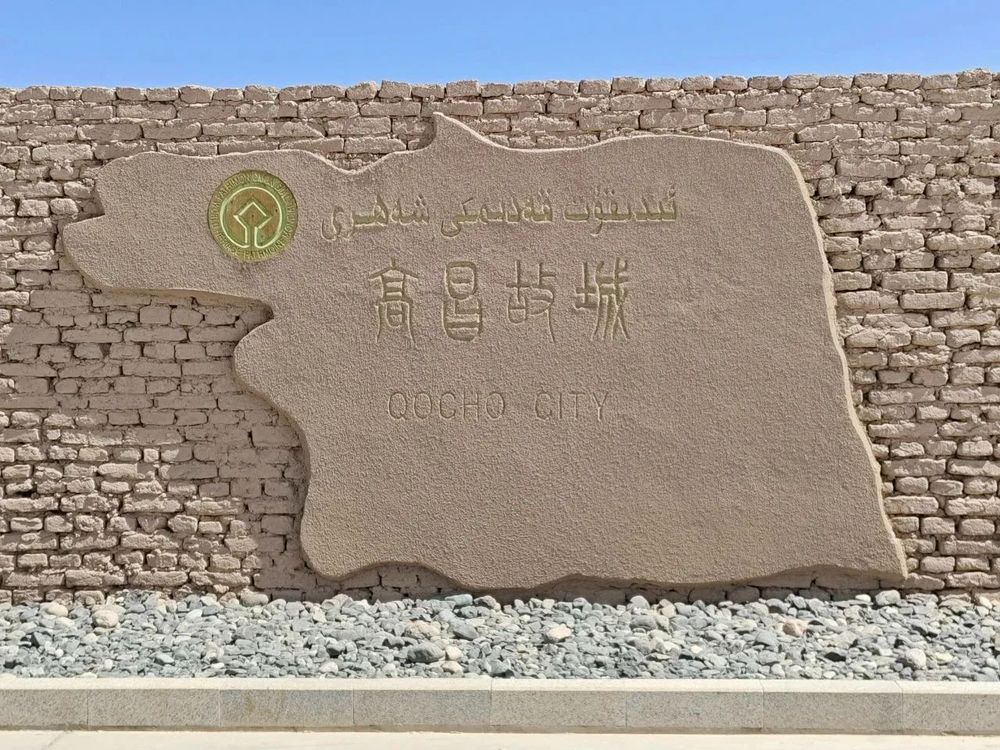

第一站 : 高昌故城遗址

高昌古城遗址

在考察过程中,我们看到高昌故城包括外城、内城和宫城(可汗堡)3重城,城址内分布有大量宗教建筑遗址和宫殿遗址。寺院建筑内有摩尼教壁画和佛教壁画、塑像等。城内遗物丰富,出土有不同文字的文书和经典。宫城在最北面,保留较好的外城西南和东南角保存2处寺院遗址。内城北部正中有1座不规则的方形宫城,俗称“可汗堡”。高昌故城在13世纪末的战乱中废弃,大部分建筑物消失无存。它是中国古代城市营建史上的典型代表,又是世界古代城市遗址中难得的人类文化遗存,成为中国古代地面古城遗址中保存最完好、规模最宏大的城址之一,与另一座新疆消失的古城楼兰齐名天下。

第二站 : 阿斯塔那古墓群

阿斯塔那古墓群位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市东南约40公里处,占地约10平方公里,是3~8世纪高昌城官民的公共墓地。我们一行学生在导师的带领下,首先参观了古墓群的入口区域,随后深入墓群内部,对多个具有代表性的墓葬进行了细致考察。

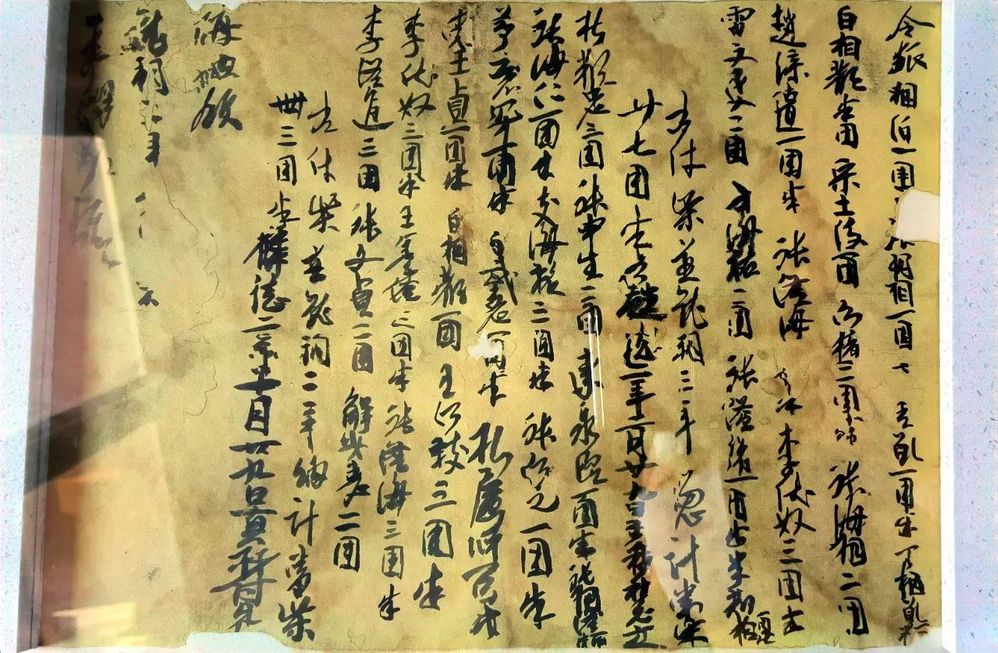

西洲高昌县纳龙朔三年、二年柴抄(复制品)

在考察过程中,我们发现阿斯塔那古墓群的墓葬形制多样,既有斜坡墓道洞室墓,也有斜坡墓道偏室墓。这些墓葬的建造工艺和装饰风格均体现了古代西域文化的独特魅力。此外,墓中出土了大量珍贵文物,如丝绸织品、壁画、陶器等,这些文物不仅具有很高的艺术价值,也为研究古代西域文化提供了重要资料。

第三站 : 柏孜克里克石窟

柏孜克里克千佛洞为代表的高昌石窟和新疆的龟兹石窟,与以敦煌石窟、云岗龙门石窟为代表的中原石窟齐名。柏孜克里克石窟是高昌石窟中现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟。

柏孜克里克千佛洞

结 语